「いいソフトウェアをつくる。」ために歩み出す新たな道 〜14期ソニックガーデン社史

今年からの新たな取り組みとして、ソニックガーデン全体のふりかえりを「1年分の社史」として公開します。

前回の10周年の社史と同じく、ライターの長瀬光弘さんを書き手として、14期(2024年7月〜2025年6月)の1年の出来事をソニックガーデン社員にインタビューし、「社史」としてまとめました。

はじめに

2025年6月、雨で美しさを増すあじさいの季節。ソニックガーデンは、曇天と晴天が入り乱れる慌ただしい日々の中、新たな道を歩んでいます。

10周年の区切り以降も、変化を止めないソニックガーデンは様々な種を蒔き、育ててきました。定期化された新卒採用、親方と弟子の関係で育成を行う徒弟制度、納品のない受託開発のアップデート、企業理念の見直し、組織再編……。

11期から13期の間は様々な変化に、時に学び、時に戸惑いながら前進していく期間でした。組織としての行く先を模索する期間を経て、「いいソフトウェアをつくる。」という理念と共に新たな道を開拓したソニックガーデン。

「経営の意味が広がってきている」「新しいソニックガーデン」「組織としての自信と責任の芽生え」 ……。

それぞれのメンバーが口にする14期の感想から、ソニックガーデンがこれまでとは違う景色を見ていることが伝わります。

組織として新たなステージに進みはじめた14期を振り返ります。

徒弟制度の手応えと広がり

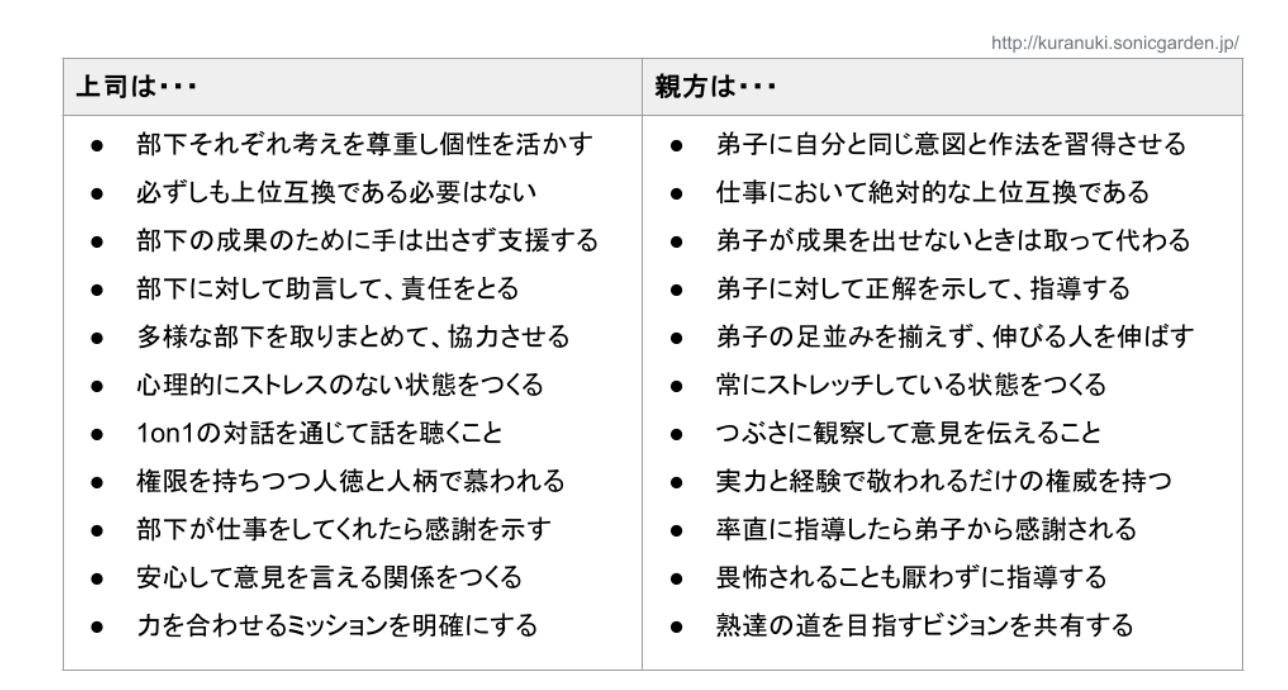

10周年を迎えて以降、ソニックガーデンが取り組んだ新たな取り組みとして代表されるのが2022年春(11期)にスタートした「徒弟制度」です。若手プログラマが「弟子」となり、「親方」であるベテランプログラマのもとで仕事を通じて成長するこの仕組み。

若手社員の増加に伴い、一人前のプログラマとして育つ環境を作るために、宮大工の徒弟制度からヒントを得て導入されました。

(徒弟制度の詳細はこちら:https://kuranuki.sonicgarden.jp/archives/34363)

弟子はリモートワークではなく、親方と同じオフィス、通称親方ハウスで一緒に働きます。同じオフィスで親方と共に働くことで、弟子は技術はもちろん、文化的な側面も学んでいくのです。

野上(岡山)、松村(東京)の二人の親方からスタートしたこの制度は、2023年には坂川(広島)、田中(兵庫)、2024年には中谷(愛知)と新たな親方が誕生するなど広がりを見せています。そして、14期は、一期生の弟子たちにとって丸三年の修行を経験し、四年目を迎えるという大きな節目でもありました。

これまでも先輩プログラマが後輩プログラマに技術を教える文化はあったソニックガーデンでしたが、「新卒、第二新卒」で採用したいわゆる新人プログラマの育成に本腰を入れるのは初めてのこと。

しっかりと技術を身につけられるのか、お客様に価値を提供できるのか、ソニックガーデンの文化を理解し実践できるのか……。確信のない中で、親方、弟子共に研鑽を積み続け、四年目にして少しずつ成果が現れるようになってきました。

野上

野上弟子たちも自分たちの成長を感じているようです。

長野

長野思い切って働き、育つ「物理的に充実した環境」

野上

野上親方、弟子が共に働く上で、オフィスの環境はパフォーマンスや精神衛生面に大きな影響を及ぼします。これまではリモートワーク中心で、各自が心地いい環境を自分で用意するのが当たり前だったソニックガーデン。

徒弟制度のスタートと共に、「一緒に働く空間」をいかに居心地のいいものにするかという、従来の会社にとってはありきたりな、でもソニックガーデンにとっては“新しい課題”と向き合う必要が出てきたのです。

賃貸の一室からスタートした岡山の親方ハウスでしたが、よりよい環境を求めてリサーチを重ねていく中で、「土地ごと建物を買うのはどうか」という案が出てきます。

流石に、土地も建物も買うのはやりすぎではないか……。これまでソニックガーデンは余分な費用はかけず、身軽な経営を心がけてきました。そんなソニックガーデンが自社で土地と建物を持つというのは、経営的には大きな判断です。

倉貫

倉貫 藤原

藤原経営陣のこうした考えと、 「他の候補物件が駄目になっていって、その選択肢しかなくなっていったのもぶっちゃけある(野上)」といった裏話にも背中を押される形で、新岡山オフィスの購入が決まります。

平屋の一軒屋は、内装のリノベーションに向けて、自分たちでゼロから設計していきました。設計士やインテリアデザイナーに相談をしながら、自分たちにとって働きやすい環境を考え、1年がかりで設計を進めていきます。

藤原

藤原結果的に、一人ひとつのスタンディングデスク、勉強会用のスクリーン、キッチンやロフト、シャワーなど充実した設備と働きやすいオフィス設計が実現しました。こだわりは、ガラス張りの親方ルーム。防音になっており、音は漏れないものの、お互いの存在を感じながら仕事ができるように工夫されています。

14期では、親方の増加に伴い、愛知県瀬戸市、兵庫県神戸市にも親方ハウスが誕生しました。瀬戸市の親方ハウスは、自分たちの手で壁のペンキ塗りを行い、働きやすい空間にしたそう。ソフトウェアだけでなく、働く環境も「自分たちでいいものをつくる」というポリシーが貫かれているのがソニックガーデンらしいです。

14期で目に見える形で発展した徒弟制度、今後はどのようになっていくのでしょうか。

野上

野上あと、今はAIとどう向き合うかが大きなテーマです。自分たちが便利に使うのはもちろんですが、弟子の育成にどう活用できるかも考えていきたい。親方同士は定期的にミーティングを行い、育成の知見を共有しています。親方自身も経験値を積みながら、徒弟制度を磨いていきたいですね」

物理的な環境の充実、弟子が生み始めた成果、親方の育成技術の向上……。手探りで始まった徒弟制度は、今やソニックガーデンの土台とも言える重要な仕組みとして、順調に育っています。

(岡山ワークプレイスの詳細はこちら:https://www.sonicgarden.jp/blog_articles/3683)

納品のない受託開発の先にある価値を言葉にする

徒弟制度の定着と発展により、代表の倉貫の中では、これまで以上に「ミドルマネジメント」の重要性に意識が向き始めていました。今後も増えていく弟子とそれぞれの親方によるマネジメント、そして現場への関与度合いを少しずつ減らしていく倉貫。

これまでであれば、倉貫が直接各メンバーと接しながら、ソニックガーデンの仕事への流儀や文化を伝えることができました。しかし、これからは、徒弟制度を中心にミドルマネジメントを通じて、組織の理念を伝えていく必要があります。

こうした状況の中で、倉貫は「企業理念を刷新してはどうか」という考えを持つようになります。親方は長年ソニックガーデンで働く中で、流儀や文化を理解し、仕事で実践しています。しかし、それを弟子に伝えるとなると、話はまた別。

倉貫

倉貫とはいえ、新しく企業理念を作るのは簡単なことではありません。そもそも刷新するのが、正しいのかどうかもわからない。逡巡を繰り返す日々の中、倉貫はある男と出会います。企業やサービスのブランディングを手がける株式会社PARK代表であり、コピーライターの田村です。

田村

田村数々の企業やサービスのブランディングを手がけてきた経験豊富な田村との出会いにより、企業理念刷新は前進していくことになります。経営や、プログラマ、採用担当などを含めた様々なメンバーが田村を囲み、2023年4月に企業理念刷新のプロジェクトがスタートしました。

田村

田村一方で、その先にどのような価値が提供できるかについては、共通認識としては明言されていなかった。事業の提供価値を紐解きながら、その先にあるミッション、価値を改めて意識合わせするという意味でも、変えるタイミングだと判断しました」

3ヶ月ほどの検討期間を経て、2023年7月からいよいよ本格的な刷新に取りかかります。隔週でプロジェクトメンバーが集まり、田村からの提案についてディスカッションしたり、全メンバー参加のワークショップを行ったりと、言葉づくりのプロセスを進めていきます。

今回の企業理念刷新プロジェクトにおいて、裏テーマともなったのが「脱倉貫」でした。創業者として、代表として、これまでソニックガーデンの理念を言語化し、伝える役目を果たしてきた倉貫。しかし、これから先は倉貫以外の人たちの手によって、理念を伝えていく必要があります。そのために、新たな企業理念を倉貫一人ではなく、複数人のメンバーで作っていく、これまでにないアプローチを取りました。

藤原

藤原「納品のない企業理念の刷新」だからこそ生まれた言葉

それぞれがソニックガーデンや自分の仕事に強い思いを持っているからこそ、企業理念をまとめるのは一筋縄ではいきません。

田村

田村コピーライターとしての根気強さが試される一方で、どんどん思考が熟成されていくのも感じていたと田村は言います。この思考の熟成を藤原は「木彫りの仏像を作っているみたい」と独特な例えで表現します。

藤原

藤原今の自分たちを言葉にするとどうなるか。それは、まるで大きな樹木の中から仏像を掘り出すような作業でした。今、自分たちはどう生きているのか。だからこそ、時間がかかったという側面もありますね」

結果的に、企業理念刷新プロジェクトは約1年半にわたる長い時間を要することになりました。通常であれば、企業理念刷新にここまでの時間をかけることはできません。3ヶ月、半年など期間を決められた中で、言葉を作って行くことが求められます。しかし、ソニックガーデンは納品のない受託開発を事業とする組織。自分たちの企業理念刷新も「いついつまでに納品してもらう」ではなく、納得のいくものができるまで考え続けるという発想で進めていきました。

田村

田村その提案から生まれたのが『いいコードと、生きていく。』です。この言葉は、納品が決められていたら絶対に生まれなかったですね」

髙木

髙木

言葉が定まり、「コード」をベースとしたロゴの刷新まで終えた2024年9月、いよいよ新しい企業理念が公開されました。

藤原

藤原 倉貫

倉貫(企業理念の詳細はこちら:https://kuranuki.sonicgarden.jp/archives/34487)

顧問プログラマから開発チーム体制へ〜納品のない受託開発のアップデート

企業理念の刷新と時を同じくして、ソニックガーデンの事業の根幹をなす「納品のない受託開発」もアップデートが行われていきました。

一つ目の大きなアップデートが顧問プログラマから開発チーム体制への移行です。これまで、納品のない受託開発は基本的に一人のプログラマが顧客に対応し、企画から運営までを一貫して担っていました。

しかし、お客さまの事業が成長し規模が大きくなればなるほど、一人での対応には限界が生じてきます。そうなると、プログラマを増やすという判断も出てくるのですが、現状の納品のない受託開発では、人員を増やしたり、増えたプログラマのマネジメントをしたりといった仕事の多くが顧客に委ねられることになっていました。

そこで、顧問プログラマとして一人で対応するという体制から、開発チームという複数人で対応し、ベテランプログラマが開発責任者という立場でプログラマチーム全体のマネジメントも行う体制に移行を進めていきました。

松村

松村こうした体制変更により、お客さまは事業の成長に専念し、開発に関しては体制づくりも含めて全てソニックガーデンにお願いできる形になります。一方、開発責任者は顧問プログラマの頃とは違い、「プログラマ組織」のマネジメントも守備範囲となり、いっそう広い視野が求められるようになります。

倉貫

倉貫今後プログラミングにもAIが活用されるようになっていったとしても、マネジメント部分まで引き受けるモデルにすることで、より継続的にお客さまのパートナーとなれるようにしていきたい。そういう考えもあります」

こうした納品のない受託開発のアップデートは、野上、松村、安達という執行役員の三人が主導して行われていきました。13期から14期にかけては、倉貫、藤原から三人の執行役員へ権限委譲が進んでいった期間ともなりました。野上は納品のない受託開発の事業全体、松村は自社事業、関連会社やレベニューシェア案件、安達はインフラ、セキュリティ面とおおまかな役割分担もなされています。

松村

松村僕自身は、以前よりも数字に対する意識が高まりました。前は藤原さんから数字の話を聞くという感じでしたが、今は自分から数字を見に行って、先のことを考えることが増えました」

野上

野上ただ、これまではボスの考えを受け止めることが多かったですが、今は執行役員が考えたことをボスに共有して一緒に考えるということが増えましたね」

「管理しない組織」を標榜するソニックガーデンが、その指針を崩さないまま、自分たちらしい組織マネジメントを模索していく。14期はその試行錯誤を着実に形にしていった1年だったようです。

もう一つ、納品のない受託開発には大きな変化がありました。それが、インフラ面の提供スタイルの変化です。これまで納品のない受託開発では、AWSをはじめとしたクラウドサービスを用いて開発環境を整えていました。

しかし、クラウドサービスは仕様や為替変動により費用面の変化などが激しく、またAWSだけでない選択肢も増えてきています。そこで、AWSを前提にしたシステム構築を提案していた従来の案内を改め、「SGクラウド」という形で、インフラやセキュリティ面を総合的にソニックガーデン側で考え、提案するという形に変更しました。

安達

安達一方で、AWSも仕様の変化や価格の変動も大きく、それ一本で頼るのを見直したほうがいいかもしれない、という話も出てきていた。そこで、『AWSでやりますよ』という従来の案内ではなく、お客さまに最適なインフラ環境やセキュリティ構築をサービスの選定含めて行い『SGクラウド』という一つのパッケージとして提供するようにしたんです。お客さまからすれば、細かいツールやサービスに気を配ることなく、ソニックガーデンに一任できるようになります」

SGクラウドとして提供をするためには、これまでよりも一層インフラ構築に手をかける必要が出てきます。そこで、ソニックガーデンは初めてインフラ専門のプログラマの採用を行いました。インフラ面はこれまで安達を中心に、納品のない受託開発を手がけるメンバーが兼任していたことで、どうしても一時的に重い負荷がかかることもありました。専門プログラマが入ったことで、「もっとインフラでも攻められるようにしてきたい」と安達は意気込みます。

開発チーム体制への移行、執行役員への権限委譲、SGクラウドの提供……。ソニックガーデンの強みは、常に変化し続けることです。であれば当然、その軸となる納品のない受託開発も同様に、常に変化し続けているのでした。

経営スタイルの変化と世界的評価

徒弟制度、企業理念の刷新、納品のない受託開発のアップデートなど組織の軸が大きく変化、成長していく過程で、経営スタイルにも変化が訪れていました。

ここまでの話では、ミドルマネジメントがより組織を「いい感じ」にするために動くようになったことが触れられてきました。裏を返せば、創業以来組織マネジメントに注力してきた倉貫や藤原が現場から少しずつ距離を置くようになったとも言えます。

倉貫は現場から離れた分、関連事業も含めたソニックガーデンを取り巻く事業、組織全体のガバナンス強化に力と時間を注ぐようになっていると言います。

倉貫

倉貫一般的に言えば、ガバナンスの強化と言える動きです。とはいえ、私もそこは勉強しながら。経営者としても幅が広がっていった1年だったと思います」

一方の藤原も14期は経理業務体制の変更を進めながら、経営に対する考えがアップデートされていった期間だったと語ります。

藤原

藤原経営的な言い方をすれば、PL的、つまり短期的にお金の流れを見るだけでなく、BS的な観点、長期的な資産や財務の健全性の視点でも経営状態を見るようになったのです。これは、ソニックガーデンが10年以上続き、長期的な視点で経営判断ができるようになったことを意味します。経営者としても、自信が出てきたんでしょうね」

ベンチャー期を乗り越え、持続的かつ強固な土台の上で、長期的な成長を目指していく。経営スタイルの変化からも、ソニックガーデンが新たなフェーズに入っていることが伝わります。

組織としての成熟を裏付けるかのように、14期ではソニックガーデンの取り組みが世界的評価を受けることとなりました。中国のHaierグループが推進するゼロ・ディスタンス実践組織を対象にしたアワード「Zero Distance Excellence Award for 2024」で、「Emerging Excellence(先進的な実践)部門賞」を獲得したのです。ゼロ・ディスタンスとは、従業員と顧客、従業員と会社間それぞれの境界を無くし、直接的なつながりの中で価値提供を推奨する考え方です。

これまで、国内でビジネスモデルや組織経営に関わる受賞は度々してきたソニックガーデンでしたが、国際的な受賞は初めて。世界中の企業から応募がある中で、納品のない受託開発による、お客さまとプログラマの垣根を超えた、強固かつ長期的なパートナーシップによる事業支援が高い評価を得ました。また、「管理しない経営」を軸とした、自律的なマネジメントスタイルも評価を得たようです。

中国での授賞式にも出席し、数多の世界企業の中でにその名前を連ねたソニックガーデン。国内のみならず世界的にも評価を得たという事実は、ソニックガーデンの今後の成長においても、大きな糧となるはずです。

(受賞の詳細はこちら:https://www.sonicgarden.jp/blog_articles/1769)

「いいソフトウェアをつくる。」を広げる運動

組織としての成長を実感しながら、新しいフェーズへの歩みを進めていった14期のソニックガーデン。ここまで触れた、変化やアップデートの先には何があるのか。最後に15期に向けた取り組みについて見ていきましょう。

14期の終盤に差し掛かった2025年4月。総務、経理や採用、広報などを担うコーポレート部門が再編されることになりました。再編されるまでは、藤原を中心に、プログラマではないメンバーが手分けをしながら「コーポレート業務」という大きなひとくくりの中で仕事をしている状態でした。

藤原

藤原採用、広報、管理と大きな三つのチームに再編され、それぞれのメンバーがアサインされることになり、役割が明確になっていきます。管理は先述した経理業務を中心に会社経営に必要な業務を担います。そして、広報として改めて整理されたチームは、会社が長く続くための大きな役割を担うようになります。

まず、広報として改めて整理されたチームでは、「いいソフトウェアをつくる。」という理念を社会に広めていくために情報発信の強化を行っていきます。

倉貫

倉貫ソニックガーデンは、納品のない受託開発を行うと同時に、『いいソフトウェアをつくる。』を広げる文化活動を行う会社でもある。そう自分の中でも改めて整理することができました。15期に向けて、ソニックガーデンが持つ文化資本を活用して、社会に価値を提供する取り組みにも力を入れていきます」

4月のチーム発足以降、コーポレートブログや倉貫が長年続けるブログ「Social Change!」、社内報を中心に、社内外への広報活動を構築中の広報チーム。

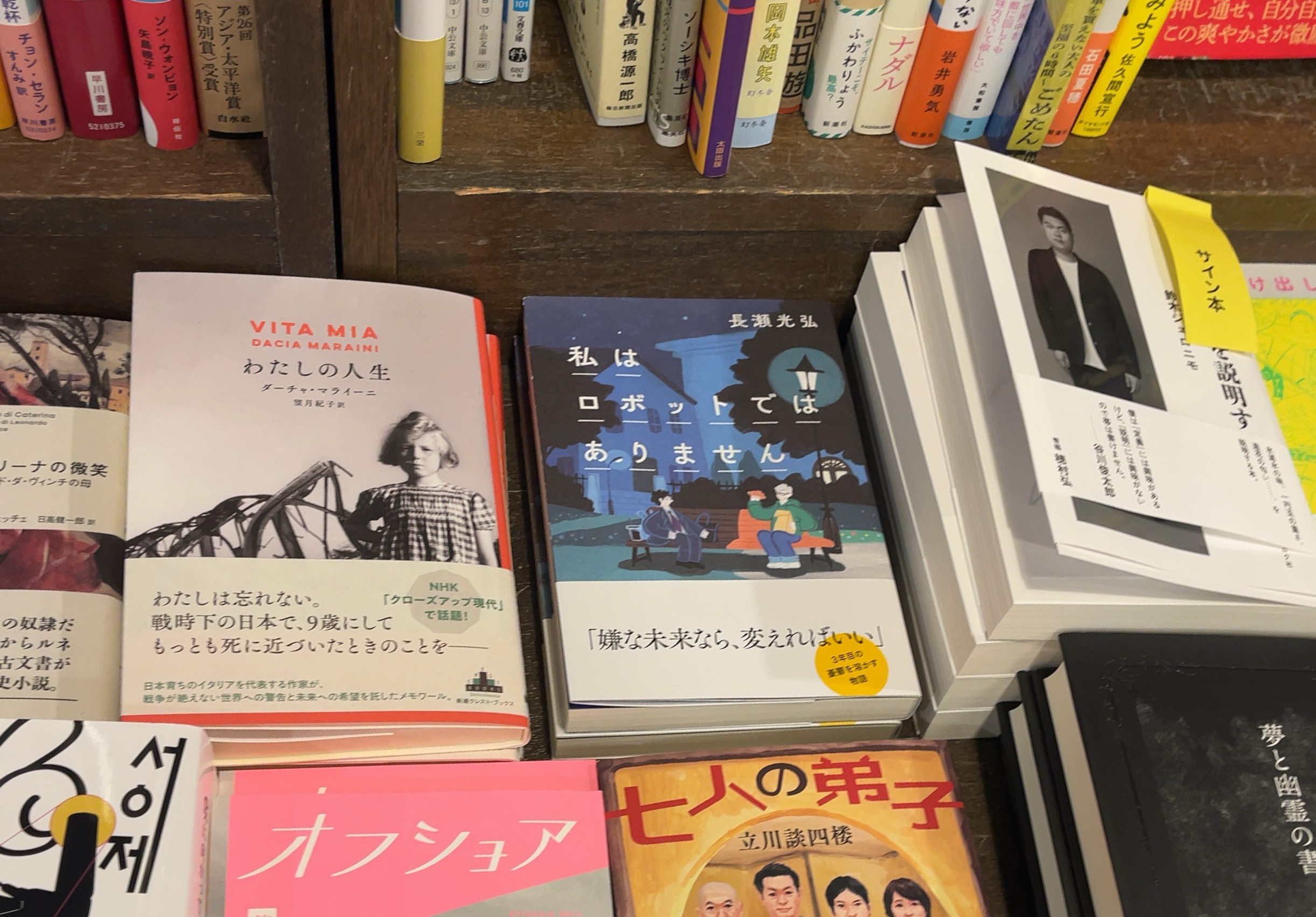

13期から14期にかけては、出版事業の倉貫書房も立ち上がり、倉貫の経営や組織の思想をベースとしたビジネス小説を発刊。書籍を通じて、文化を広めるという新たなチャレンジにも、広報チームは取り組んでいます。15期には、二冊目の刊行も予定されており、「プログラマ集団が、文化を広めるために出版を行う」というユニークな活動も武器に、さらなる広報活動への熱が高まっています。

未来をつくるために

採用面では、「いいソフトウェアをつくる。」という理念を実現するために、若年層のプログラマの採用や育成に力を入れていくことを目指しています。

大学生の新卒採用はここ数年継続して行っていましたが、15期からはそれに加えて高卒採用も視野に入れて準備を進めています。これまで、他のコーポレート業務と兼任する形で、採用業務を担ってきた高木。今後は、採用チームのマネージャとして、採用に専念して活動を行うようになっていきます。

髙木

髙木15期では高卒採用にも挑戦しますが、徒弟制度の基盤ができてきたことも相まって、アピールする材料はたくさんあります。これは、ここ数年の親方・弟子たちのがんばりのおかげです。尖った部分を活かして、いろんなアプローチで、採用活動をがんばっていきたいですね」

また、社会に「いいソフトウェアをつくる。」を広めるための取り組みの一環として、通信制の高校開校という、一際ユニークで大きな計画も進行中とのこと。

藤原

藤原そうやって、プログラミングの楽しさを知った人が増えていけば、おのずといいソフトウェアも増えていくはずです。そういうイメージを持ちながら、教育事業と向き合っています」

倉貫

倉貫この運動を継続するための、経済活動として納品のない受託開発があるという整理もできます。こうして、全てに一貫性があるのが、ソニックガーデンの強みであり、個性でもあります。

そして、一連の運動の出発点は『プログラミングの楽しさ』にある。だから、若い人に、プログラミングの楽しさを体感してもらえる機会をどんどん生み出していきたいですね」

高校をつくる、という一見すると突拍子もないアイデアも、全ては「いいソフトウェアをつくる。」に繋がっている。新たな企業理念によって、自分たちの仕事、会社の事業、そして社会運動としての取り組み……など、それぞれの輪郭がよりはっきりと浮かび上がってきたようです。

成長を続けるソニックガーデンは、よりよい社会の実現に向けた取り組みにも注力していきます。しかし、その未来は壮大な言葉で表現されがちな、遠く離れた理想郷ではありません。これまでのソニックガーデンが歩んできた道の延長線上であり、今の自分たちを表した「いいソフトウェアをつくる。」が広がる。そんな、未来です。

過去と今を見つめ直し、新たな意味づけを行って未来に進んでいく。こうしたソニックガーデンの強さがいかんなく発揮された14期を超えた先に、どんな未来が待っているのか。雨上がりの虹を眺めながら、希望を胸にこの筆を置くことにします。

執筆:長瀬光弘